礦工自救設施與設備

多數災害事故發生初期,波及范圍和危害程度都比較小,這是消滅事故、減少損失的最有利時機。而且災害剛發生,救護隊很難馬上到達,因此在場人員要盡可能利用現有的設備和工具材料將其消滅在萌芽階段。如不能消滅災害事故時,正確地進行自救和互救是極為重要的。

一、發生事故時在場人員的行動原則

發生事故后,現場人員應盡量了解和判斷事故的性質、地點和災害程度,迅速向礦調度室報告。同時應根據災情和現有條件,在保證安全的前提下,及時進行現場搶救,制止災害進一步擴大。在制止無效時,應由在場的負責人或有經驗的老工人帶領,選擇安全路線迅速撤離危險區域。

當井下掘進工作面發生爆炸事故時,在場人員要立即打開并按規定佩戴好隨身攜帶的自救器,同時幫助受傷的同志戴好自救器,迅速撤至新鮮風流中。如因井巷破壞嚴重,退路被阻時,應千方百計疏通巷道。如巷道難以疏道,應坐在支架良好的下面,等待救護隊搶救。采煤工作面發生爆炸事故時,在場人員應立即佩戴好自救器,在進風側的人員要逆風撤出,在回風側的人員要設法經最短路線,撤退到新鮮風流中。如果由于冒頂嚴重撤不出來時,應集中在安全地點待救。

井下發生火災時,在初起階段要竭力撲救。當撲救無效時,應選擇相對安全的避災路線撤離災區。煙霧中行走時迅速戴好自救器。最好利用平行巷道,迎著新鮮風流背離火區行走。如果巷道已充滿煙霧,也絕對不要驚慌、亂跑,要冷靜而迅速辨認出發生火災的地區和風流方向,然后有秩序地外撤。如無法撤出時,要盡快在附近找一個硐室等地點暫時躲避,并把硐室出入口的門關閉以隔斷風流,防止有害氣體侵入。

當井下發生透水事故時,應避開水頭沖擊(手扶支架或多人手挽手),然后撤退到上部水平。不要進入透水地點附近的平巷或下山獨頭巷道中。當獨頭上山下部唯一出口被淹沒無法撤退時,可在獨頭上山迎頭暫避待救。獨頭上山水位上升到一定位置后,上山上部能因空氣壓縮增壓而保持一定的空間。若是采空區或老窯涌水,要防止有害氣體中毒或窒息。

井下發生冒頂事故時,應查明事故地點頂、幫情況及人員埋壓位置、人數和埋壓狀況。采取措施,加固支護,防止再次冒落,同時小心地搬運開遇險人員身上的煤、巖塊,把人救出。搬挖的時候,不可用鎬刨、錘砸的方法扒人或破巖(煤),如巖(煤)塊較大,可多人搬或用撬棍、千斤頂等工具抬起,救出被埋壓人員。對救出來的傷員,要立即抬到安全地點,根據傷情妥善救護。

二、礦工自救設施與設備

(一)避難硐室

避難硐室是供礦工遇到事故無法撤退而躲避待救的一種設施。避難硐室有兩種:一是預先設采區工作地點安全出口路線上的避難硐室(也稱為永久避難硐室);二是事故發生后因地制宜構筑的臨時避難硐室。《規程執行說明》對永久避難硐室的要求是:設在采掘工作面附近和放炮器啟動地點,距采掘工作面的距離應根據具體條件確定;室內凈高不得小于2m,長度和寬度應根據同時避難的最多人數確定,每人占用面積不得小于0.5m2;室內支護必須良好,并設有與礦(井)調度室直通電話;室內必須設有供給空氣的設施,每人供風量不少于0.3m3/min;室內應配備足夠數量的隔離式自救器;避難硐室在使用時必須用正壓通風。臨時避難硐室是利用獨頭巷道、硐室或兩道風門間的巷道,由避難人員臨時修建的。為此應事先在這些地點備好所需的木板、木樁、粘土、砂子和磚等材料,在有壓氣條件下還應裝有帶閥門的壓氣管。若無上述材料時,避難人員可用衣服和身邊現有的材料臨時構筑,以減少有害氣體侵入。

進入避難硐室時,應在硐室外留有衣物、礦燈等明顯標志,以便救護隊尋找。避難時應保持安靜,避免不必要的體力和空氣消耗。室內只留一盞礦燈照明,其余礦燈關閉,以備再次撤退時使用。在硐室內可間斷敲打鐵器、巖石等,發出呼救信號。

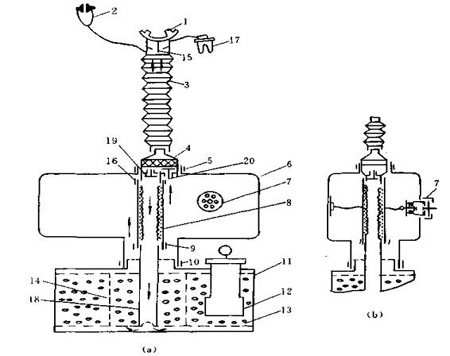

(二)壓風自救裝置

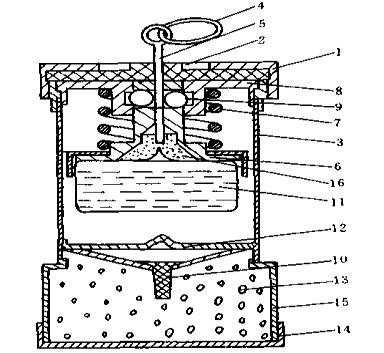

壓風自救裝置是利用礦井已裝備的壓風系統,由管路、自救裝置、防護罩(急救袋)三部分組成。目前世界上幾個技術比較先進的國家,如美國、英國、日本等已在煤礦普遍使用。1987年重慶煤科分院研制了適合我國煤礦的壓風自救裝置系統,并在江西省英崗嶺煤礦試用,效果良好。進入90年代以來,我國不少礦井使用了壓風自救系統。平頂山礦區在井下使用的壓風自救裝置系統如圖13-2-1所示,它安裝在硐室、有人工作場所附近、人員流動的井巷等地點。當井下出現煤與瓦斯突出預兆或突出時,避難人員立即去到自救裝置處,解開防護袋,打開通氣開關,迅速鉆進防護袋內。壓氣管路中的壓縮空氣經減壓閥節流減壓后充滿防護袋,對袋外空氣形成正壓力,使其不能進入袋內,從而保護避難人員不受有害氣體的侵害。防護袋是用特制塑料經熱合而成,具有阻燃和抗靜電性能。每組壓風自救裝置上安多少個頭(開關、減壓閥和防護袋),應視工作場所的人數而定。

圖13-2-1 壓風自救裝置示意圖

1—壓風管路;2—壓風自救裝置支管;3—減壓閥;4—防護袋;5—巷道底板

(三)自救器

自救器是一種體積小、攜帶輕便,但作用時間較短的供礦工個人使用的呼吸保護儀器。主要用途是當煤礦井下發生事故時,礦工佩戴它可以通過充滿有害氣體的井巷,迅速離開災區。因此,《規程》規定:“每一入井人員必須隨身攜帶自救器”。

自救器分為過濾式和隔離式兩類,隔離式自救器又有化學氧和壓縮氧兩種。我國生產有AZL-40型、AZL-60型、MZ-3型和MZ-4型等過濾式自救器,AZH-40型化學氧自救器,AYG-45型和AYG-60型壓縮氧自救器。

1. AZL-60型過濾式自救器

這種自救器是用于礦井發生火災或瓦斯爆炸時防止CO中毒的呼吸保護裝置,它適用于周圍空氣中O2濃度不低于18%的條件下。當CO濃度小于1.5%、環境溫度在50℃以下時,使用時間可達60min。該自救器的外形如圖13-2-2所示,過濾藥罐的結構如圖13-2-3所示。自救器的濾罐密封在外殼內,外殼由上、下殼體、密封圈、封口帶、開啟搬手、腰帶掛環、封印條和號碼牌等組成,密封后可以長期攜帶(3年)或存放(5年)。

圖13-2-2 自救器外形

1—上殼;2—封口帶;3—號碼牌;4—下殼;5—開啟搬手;6—腰帶環

使用時,濾毒罐由口具6與人體肺部相通,含有CO的空氣,首先經過濾塵層14進入干燥劑藥層12除濕,以防止觸媒劑中毒。經干燥的氣體進入觸媒層10進行氧化反應,將其中的CO氣體轉化為無毒的CO2氣體。這時濾毒罐完成濾毒作用,再經吸氣閥8及降溫網4由口具6進入人的肺部,人體呼出的氣體由呼氣閥2直接排出。

佩帶自救器的方法步驟:掀起保護罩,再用拇指掀起紅色的開啟搬手,拉斷封印條;撕掉封口帶,撥開外罐上部并扔掉;握住頭帶,把藥罐從外罐中拉出,并扔掉外罐下部;從口具上拉開鼻夾,把口具片塞進牙齒與嘴唇之間,并咬住牙墊;用兩手輕輕拉開鼻夾墊,夾在鼻子上,并立即用口呼吸;取下礦帽,把頭帶套在頭頂上;戴上礦帽,撤離危險區。

圖13-2-3 自救器濾毒罐結構示意圖

1— 鼻夾;2—呼氣閥;3—頭帶;4—降溫網;5—牙墊;6—口具;7—口水擋板;8—吸氣閥;9—濾塵層; 10—觸媒層;11—隔熱紗帶;12—干燥劑;13—補償彈簧;14—濾塵層;15—減振墊

2. AZH-40型化學氧自救器

這種自救器為隔離式自救器,可用于礦井發生各種災害情況下礦工的自救。該自救器有效作用時間為:步行速度5.5km/h或從事中等強度勞動(196 000N•m/h)時,不少于40min,靜坐條件下大于2h。

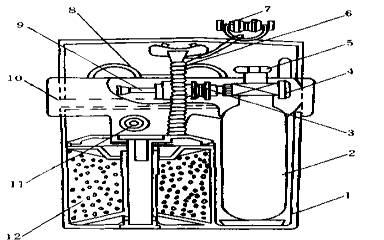

AZH-40型化學氧自救器的結構原理如圖13-2-4所示。人的呼氣從口具1經呼吸軟管3、帶降溫器的閥盒4、呼氣閥19、呼氣管8、藥罐中心管18、再從藥罐11的底部返上來,經過藥罐中的生氧劑13(藥片狀或粒狀超氧化鉀),將呼氣中的水汽及C02吸收掉并放出O2,富氧的空氣再進入氣囊6以供吸氣時使用。吸氣時,富氧空氣經吸氣閥20、閥盒4、呼吸軟管3、口具1而吸入人的肺部。當生氧量超過人的呼吸需要時,氣囊因積聚過多氣體而膨脹,設在氣囊上的拉繩遂將排氣閥7拉開,見圖中(b),氣囊中過剩的氣體即從排氣閥排泄到外界大氣中去。

啟動裝置(圖13-2-4中12)是為了自救器在使用一開始即能產生氧氣而設置的,其結構見圖13-2-5。當打開自救器后,拉動拉環4,啟動針5被拉出,滾珠9在彈簧作用下向中心滾動,沖擊座6失去卡緊力在彈簧7的作用下向下沖擊,使硫酸瓶11直接與撞針孔板12相撞,在尖凸部分作用下被擊破,其中酸液流出,經孔板上的小孔、引導漏斗10流入藥劑筒15內,與其中的NaO2啟動生氧藥劑相互作用產生出氧氣(在30s內可生氧2升以上),溢出到生氧藥罐中,繼而進入氣囊。使用時,當甩掉自救器外殼后,氣囊應逐漸自動充氣鼓起,藥劑筒壁變熱,這表明自救器已正常起動。如一旦氣囊未鼓起,則應立即采取用嘴從口具向氣囊內吹氣,吹鼓后再戴好口具、鼻夾,先緩步撤退,待生氧劑放氧充足后再加快行走步伐。

圖13-2-4 AZH-40型自救器的結構原理

1-口具;2—鼻夾;3—呼吸軟管;4—帶降溫器的閥盒;5—上箍圈;6—氣囊;7—排氣閥;8—呼氣管; 9—下小箍圈;10—下大箍圈;11—生氧藥罐;12—啟動裝置;13—生氧劑;14—散熱片; 15—口具襯管;16—中箍圈;17—口具塞;18—藥罐中心管;19—呼氣閥;20—吸氣閥

圖13-2-5 啟動裝置

1—固定螺帽;2—密封膠墊;3—套筒;4—拉環;5—啟動針;6—沖擊座;7—彈簧;

8—啟動卡;9—滾珠;10—硫酸引導漏斗;11—硫酸瓶;12—撞針孔板; 13—NaO2啟動生氧藥劑;14—底蓋;15—藥劑筒;16—膠結劑

圖13-2-6 AYG-45型自救器原理結構

1—外殼;2—氧氣瓶;3—減壓器;4—壓力計;5—氧氣瓶開關;6—口具及呼吸軟管;

7—鼻夾;8—眼鏡;9—自動補給端桿;10—氧氣袋;11—排氣閥;12—二氧化碳吸收劑

這種化學氧隔離式自救器存在著:生氧劑中混入有機物時具有易燃易爆性;當濕氣進入內罐時使生氧劑吸濕放氧,時間一長會使罐內壓力升高,易引起自動著火爆炸;使用過(或報廢)的自救器內部殘存有相當數量的生氧劑,加之無外殼保護,易混進有機物而引起著火等缺點。因此,這種自救器應放置在不受碰撞和強烈沖擊的地方,并定期進行氣密性檢查,對使用過或報廢的自救器不能丟放在井下,應帶到地面妥善處理。

3. AYG-45型壓縮氧自救器

AYG-45型壓縮氧自救器的原理及結構見圖13-2-6。其工作原理為:當佩戴使用時,人體呼出的氣體經口具及呼吸軟管6進入CO2吸收劑盒中,呼氣中的CO2被盒中的吸收劑(Ca(OH)2)吸收掉,經凈化的氣體再進入氧氣袋10中與由減壓器3送來的O2混合,供再次呼吸使用。吸氣時氧氣袋10中的富氧空氣經呼吸軟管、口具進入人體肺部,完成呼吸循環。當氧氣袋10中空氣不足時,自動補給端桿9會自動工作,由氧氣瓶經減壓向氧氣袋迅速補充氧氣。當氧氣袋空氣儲量超過人體需要時,袋中壓力上升使排氣閥11開啟,將多余空氣排到外界大氣中,以使呼吸壓力維持在規定范圍內。

AYG-45型自救器重3.7kg,在中等勞動強度時的使用時間為45min。AYG-60型自救器總重5kg,在中等勞動強度時的使用時間為60min,其原理和結構與AYG-45型相同。

4. 自救器的選用原則

對于流動性較大,可能會遇到各種災害威脅的人員應選用隔離式自救器;在有煤與瓦斯突出礦井或突出區域的采掘工作面,應選用隔離式自救器。其余情況下,一般應選用過濾式自救器。

5. 自救器的佩戴注意事項

(1) 戴上自救器后,吸氣溫度逐漸升高,表明自救器工作正常。決不能因吸氣干熱而把自救器取下。

(2) 化學氧自救器佩戴初期生氧劑放氧速度慢,如條件允許,應緩慢行走,等氧足夠呼吸時再加快速度。撤退時最好按每小時4~5km速度行走,呼吸要均勻,千萬不要跑。

(3) 佩戴過程中口腔產生的唾液,可以咽下,也可任其自然流入口水盒降溫器,嚴禁拿下口具往外吐。

(4) 在未到達安全地點前,嚴禁取下鼻夾和口具,以防有害氣體的毒害。

上一篇:礦井事故現場急救

下一篇:塔崩事故現場處置方案