稀土生產防護

稀土生產防護(protection in rare earth production)

為防止稀土生產中的有害粉塵、化學毒物和放射性物質污染環境和保護人身免受其害所采取的精旖。

粉塵防護 主要指對稀土粉塵的防護。

粉塵危害 大量研究資料表明,進入人體內的稀土粉塵,其毒性大小與稀土化合物的種類及其化學性質有關,特別是與其可溶性的大小有關。一般重稀土組毒性大于輕稀土組,稀土鹽類的毒性大小順序是氯鹽<硫酸鹽<硝酸鹽,稀土氧化物的毒性低于其氯鹽。稀土氧化物或氫氧化物的可溶性很小或不溶,但經呼吸道進入體內的稀土氧化物粉塵可較長時間滯留于肺部,其致病性程度大致為CeO2:Na2O3<Sm2O3<Eu2O3<Dy2O3<Y2O3。于20世紀40年代后期在檢查美國俄亥俄州接觸稀土氧化物及氟化物粉塵的工人中,發現胸部X照片上有小的陰影,當時被認為可能是稀土元素有高的原子密度所致。1968年以來,世界上至少已報道過17例稀土塵肺病人,其中12例為碳弧燈制板工,其胸部X射線照片與一般塵肺相似,為慢性結節性改變。對中國白云鄂博稀土礦綜合利用職業流行病學研究表明,521名從事稀土生產作業(原礦破碎、精礦制取、合金冶煉和單一稀土冶煉)工人的上呼吸道、鼻和咽部的病變、神經衰弱征候群及皮膚癥狀顯著高于對照組,血小板、血鈣、免疫球蛋白A比對照組顯著降低,N-乙酰-B-D氨基葡萄糖苷酯活性顯著升高,尿、頭發中稀土總量明顯高于對照組,肺通氣功能指標普遍低于對照組。在521名從事稀土生產的工人胸片檢查中,O+改變者11名,占2.1%;一期塵肺者1名,占0.2%。對從事處理江西龍南重稀土礦作業工人的健康檢查發現,呼吸道癥狀明顯高于對照組;從25名接觸粉塵工人的X射線胸片檢查發現,O+改變者4名,占16%,頭發的稀土含量顯著高于對照組。可見,在稀土生產中,稀土粉塵以不溶性氧化物進入人體,其主要危害是吸入的稀土粉塵導致呼吸道和肺部病變,而引起肺的纖維性病變,稱為稀土塵肺。

預防措施 稀土粉塵作業場所主要有采礦、礦石破碎、物料烘干以及包裝、硫酸化焙燒、氧化焙燒、草酸鹽灼燒、合金冶煉和破碎、熔鹽電解制備金屬等。粉塵中的有害因子主要是稀土、氧化硅、氟化物、氯化物、氟、氯及天然放射性元素鈾、釷等。對稀土塵肺的防護通常采取三級預防措施。

一級預防主要是綜合防塵、加強管理和就業前體檢。綜合防塵方面主要包括:改革生產工藝、生產設備,盡量做到作業機械化、自動化、遙控化和密閉化;盡可能采用濕式作業,進行密閉抽風除塵,使粉塵的產生和污染降到最低程度;粉塵濃度暫時不能達到標準的作業帶,應盡可能減少作業者與粉塵接觸的時間,作業者必須戴防塵口罩,切實做好個人防護。加強管理方面包括采用最佳的作業方法,制定嚴格的操作規程和監測制度,采取有效措施,使粉塵濃度控制在允許濃度以內。作業者就業前要進行體檢,粉塵禁患病者或不滿18歲者不得從事粉塵作業。

二級預防主要是建立專人負責的防塵機構,制定計劃、規章制度,對接觸粉塵者定期體檢,不宜從事粉塵作業的患者應及時調離。

三級預防是對已確診為塵肺病患者應及時脫離原作業崗位,給予合理的休息、營養和治療,并對病人的勞動能力進行鑒定和處理。

粉塵允許濃度 中國推薦的稀土粉塵衛生標準系指含游離SiO2<10%的稀土粉塵、CeO2及鈰組7昆合稀土粉塵的MAC(車間空氣中最高容許濃度)3mg/m3、Y2O3及釔組混合稀土粉塵的MAC3mg/m3。

美國政府工業衛生工作者會議推薦的短時暴露值為釔3mg/m3;美國職業安全與衛生署推薦的8h工作日和40h工作周的時間加權平均值為釔1mg/m3。

前蘇聯的稀土粉塵標準是:鋁酸鑭一鈦酸鈣的M.AC6mg/m3;CeO2的MAC2mg/m3;Y2O3的MAC2mg/m3。

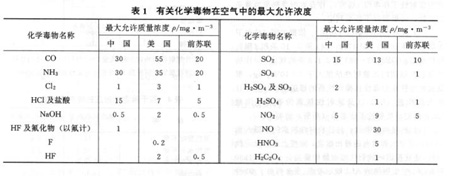

化學毒物防護 稀土生產中對化學毒物的防護也不可忽視。濕法冶金流程中除稀土原料外,還使用眾多對人體健康有害的化工原料,如硫酸、鹽酸、硝酸、氟氫酸、草酸、氨水、碳酸鈉、堿、煤油、有機溶劑(環烷酸、P507、P204、TBP)等,這些化工原料在貯、運、傳送、使用中必須采取防腐蝕、防灼燒等措施。對作業場所空氣中的酸、堿、有機霧氣以及F、HF、Cl2、HCI、CO、CO2、NO2、SO2、SO3、NH3等有害污染物采取的防護措施包括:所有貯、運、傳送的容器和泵、管道及反應罐等,必須按物料的特性采取特殊的防護安全措施,并在其上設有明顯的安全標志;設備、管道密閉化,嚴防跑、冒、滴、漏;凡有易燃、易爆、自燃物以及釋放大量熱或與金屬生成氫的場所,必須有防火、防爆措施,并通過局部通風、排放或全面通風,或者安裝吸收裝置,使作業場所空氣中有害物降至MAC以下。此外,還要提高作業人員的技術素質,使他們熟悉所使用物料的性質及污染物的危害性和防護措施,嚴格按操作規程作業,穿戴防護用品,注重個人衛生,加強管理。有關化學毒物在空氣中的最大容許濃度列舉于表1。

放射性防護 稀土生產中作業者受放射性物質射線損害主要是在礦石處理過程中的各種作業,除放射線外,還有微量氡和釷的射氣。這些危害只要按要求做好個人防護和工作場所通風,就可減少至最低限度。

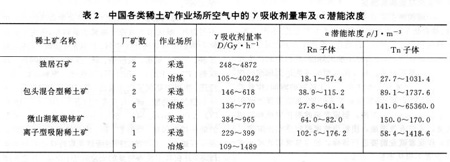

稀土礦中的放射性物質 稀土礦中伴生有天然放射性核素鈾、釷,因而會產生α、β、γ射線,并有放射性惰性氣體。200Rn、222Rn及其子體。中國包頭、山東、四川產的氟碳鈰精礦含ThO20.1%~0.5%,含微量鈾,其總α比放射性活度為1~4×104Bq/kg,總β比放射性活度為5.3×103~2.4×104Bq/kg。離子吸附型稀土精礦含ThO20.0n%,含微量鈾,其總α比放射性活度為2.3×103~2.4×105Bq/kg,總β比放射性活度為5×103~1.5×104Bq/kg。獨居石精礦含ThO25.5%~7.5%,含鈾0.2%~0.4%,其總α比放射性活度為5.6~8.5×06Bq/kg,總β比放射性活度為n×105Bq/kg。在處理含釷、鈾稀土礦時,既存在對人體的外照射,又存在對人體的內照射,還存在放射性核素的體表污染。表2列出了中國各類稀土礦作業場所空氣中的γ射線吸收劑量率和氡、釷射氣子體的α潛能濃度的均值范圍。

由表2可見,由于處理稀土礦的工藝流程、處理量及環境狀況不同,作業者所受內外照射的年附加劑量當量差別較大。如從事離子吸附型稀土礦處理的作業者所受外照射的年附加劑量當量一般小于2mSv;包頭混合型稀土礦無塵作業者一般小于5mSv,粉塵作業者高于5~20mSv,其中多數在10~20mSv,極個別高達62mSv;獨居石礦作業者多數在20mSv以下,個別高達140mSv。

放射性工作單位和劑量當量限值確定依據 是否定為放射性工作單位(場所)、作業者所受劑量當量是否超標,可根據以下標準判定:(1)放射性工作單位(場所)。依據中國《放射衛生防護基本標準》(GB4792-84)第9、10條和《輻射防護規定》(GB8703-88)第3.1.3條的規定,操作場所放射性物質的比放射性活度大于7×104Bq/kg,根據放射性核素的毒性和操作性質的修正系數計算出日最大操作量(Bq)以及放射性核素的等效年用量(Bq)而劃分放射性工作單位(場所)的類別。

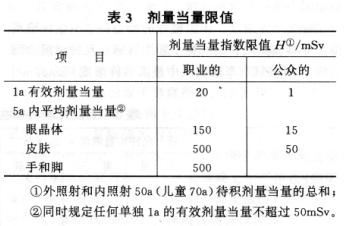

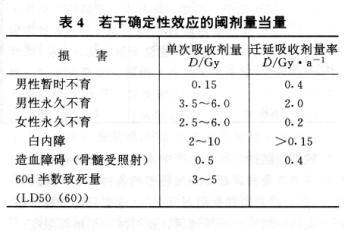

(2)劑量當量限值。包括放射性核素的年攝入量(ALI)及空氣和食入的導出濃度,除按上述兩規定執行外,還應按國際放射性輻射防護委員會(ICRP)1990年60、61號出版物的ALI規定考慮。表3列出了60號出版物規定的劑量當量限值。60號出版物還給出了對若干確定性效應的閾劑量當量(見表4)。

60號出版物指出放射防護的目的是“在不過分限制有益實踐的基礎上,為人類提供進行防護的可行標858準,以防止確定性效應的發生和減少確定性效應的發生率”;防護的三原則仍為正當化、最優化和個人劑量限制,但確定劑量當量限制的指導思想主要是考慮人們對照射危險的忍受程度。

主要防護措施 必須針對作業場所含釷、鈾粉塵濃度以及輻射水平,有針對性地采取不同的防護措施。如當操作物料的比放射性活度大于7×104Bq/kg時,必須依據最大日操作量(按毒性分)、操作性質(如干法、濕法、是否產生氣體、氣溶膠)等確定是否按放射性工作場所采取防護措施。防護措施分內照射防護和外照射防護。

內照射防護 主要針對放射性核素可能進入人體的呼吸道、消化道和皮膚而采取必要的防護措施。呼吸道防護是最重要的防護,因為肺對放射性核素的吸收率比胃腸道多得多,而且在肺滯留時間比胃腸道長得多,必須采取綜合防護措施。包括凈化室內空氣,進行合理通風,對放射氣體或氣溶膠較大的場所,作業者應配戴有高過濾效率的口罩。消化道防護主要是嚴格遵守各項衛生防護制度,嚴禁在放射性工作場所進食、抽煙和存放食品,保持室內清潔,及時除去物體表面的污染物。皮膚防護主要是根據操作放射性物料的狀態、操作方法等選擇適用的個人防護用品,若皮膚有創傷應及時醫治。

外照射防護 主要采取縮短受放射性射線輻射時稀xi間、增大與輻射源的距離和屏蔽射線三項措施。從事稀土生產的作業者工作前要做好充分準備,熟練操作,必要時輪換,以減少受輻射時間。作業者要盡量遠離輻射源,操作盡可能機械化、自動化。在屏蔽方面,一是放射源屏蔽,如將強放射性物質裝在特制的容器內;二是用手套、圍裙和防護鏡等對作業者進行保護。