電對人體的作用

電能是國民經濟各部門及人民生活不可缺少的優良能源。它在造福人類的同時,也存在很大的危險性和破壞性。在電能的生產、輸送和使用過程中,如果不懂得電的安全知識、不采取可靠的防護措施或者違反《電業安全工作規程》,就會發生觸電事故,給人民生命財產造成不可估量的損失。因此,觸電及防護的研究是關系到人民生命財產安全的重要課題。本章介紹電對人體的效應和人體觸電機理方面的研究結果、人體觸電的方式及防止發生觸電的技術措施。

一、電流對人體的作用

電對人體的作用,是一個很復雜的問題,其影響因素很多,對于同樣的情況,不同的人產生的生理效應不盡相同,即使同一個人,在不同的環境、不同的生理狀態下,生理效應也不相同。為了確保人身安全,國際電工委員會(IEC)對動物、死人做了大量的研究,同時還收集了發生過觸電事故的活人的臨床資料,通過數據、資料的研究表明,電對人體的傷害,主要來自電流。

電流流過人體時,人體會產生不同程度的刺麻、酸疼、打擊感,并伴隨不自主的肌肉收縮、心慌、驚恐等癥狀,傷害嚴重時會出現心律不齊、昏迷,心跳呼吸停止直至觸電者死亡的嚴重后果。

電流對人體的傷害可以分為兩種類型,即電傷和電擊。

(一)電傷

電傷是指電對人體的外部造成的局部傷害,如電灼傷、電烙印、皮膚金屬化等。

1.電灼傷

電灼傷一般分接觸灼傷和電弧灼傷兩種。接觸灼傷發生在高壓觸電事故時,電流流過的人體皮膚進出口處,一般進口處比出口處灼傷嚴重,接觸灼傷的面積較小,但深度大,大多為三度灼傷,灼傷處呈現黃色或褐黑色,并可累及皮下組織、肌腱、肌肉及血管,甚至使骨骼呈現碳化狀態,一般需要治療的時間較長。當發生帶負荷誤拉、合隔離開關及帶地線合隔離開關時,所產生強烈的電弧都可能引起電弧灼傷,其情況與火焰燒傷相似,會使皮膚發紅、起泡,組織燒焦、壞死。

2.電烙印

電烙印發生在人體與帶電體之間有良好接觸的部位處。在人體不被電擊的情況下,在皮膚表面留下與帶電接觸體形狀相似的腫塊痕跡。電烙印邊緣明顯,顏色呈灰黃色,有時在觸電后,電烙印并不立即出現,而在相隔一段時間后才出現。電烙印一般不發臭或化濃,但往往造成局部的麻木或失去知覺。

3. 皮膚金屬化

皮膚金屬化是由于高溫電弧使周圍金屬熔化、蒸發并飛濺滲透到皮膚表面形成的傷害。皮膚金屬化以后,表面粗糙、堅硬,金屬化后的皮膚經過一段時間后方能自行脫離,對身體機能不會造成不良的后果。

電傷在不是很嚴重的情況下,一般無致命危險。

(二)電擊

電擊是指人的內部器官受到電的傷害。當電流流過人體時造成人體內部器官(如呼吸系統、血液循環系統、中樞神經系統等)生理或病理變化、工作機能紊亂,嚴重時會導致人體休克,乃至死亡。

電擊使人致死的原因有三個方面:第一是流過心臟的電流過大、持續時間過長,引起“心室纖維性顫動”而致死;第二是因電流作用使人產生窒息而死亡;第三是因電流作用使心臟停止跳動而死亡。研究表明,“心室纖維性顫動”致死是最根本的、占比例最大的原因。

二、電擊傷害的影響因素

(一)電流強度

當不同大小電流流經人體時,往往有各種不同的感覺,通過的電流愈大,人體的生理反應愈明顯,感覺也愈強烈。按電流通過人體時的生理機能反應和對人體的傷害程度,可將電流分成以下三級:

(1)感知電流。使人體能夠感覺,但不遭受傷害的電流,感知電流的最小值為感知閾值。感知電流通過時,人體有麻酥、灼熱感。

(2)擺脫電流。人體觸電后能夠自主擺脫的電流。擺脫電流的最大值是擺脫閾值。

擺脫電流通過時,人體除麻酥、灼熱感外,主要是疼痛、心律障礙感。

(3)致命電流。人觸電后危及生命的電流。由于導致觸電死亡的主要原因是發生“心室纖維性顫動”,故將致命電流的最小值稱為致顫閾值。

以上三個閾值,均因人而異,不同的人有不同的生理特點,對電流的敏感程度不一樣。不僅如此,這三個閾值還與通電時間、人體觸電部位、接觸狀態、電流種類等有關。

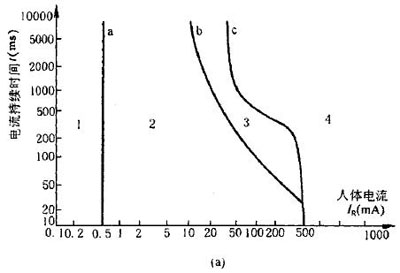

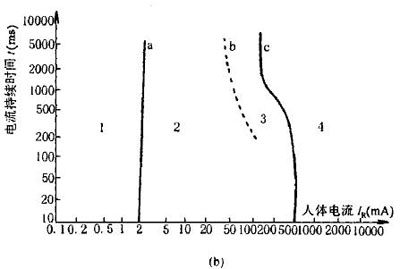

圖2-1-1 是根據試驗數據作出的交、直流電流對人體產生效應的時間—電流區域曲線,由曲線可見,人體流過不同電流及通電時間不同時的反應可分為四個區域:

圖2-1-1電流對人體產生效應的時間—電流區域曲線

(a)15~100hz交流;(b)直流

1.安全區

在圖2-1-1 中,1區為無感知區(安全區),在此區域中的電流流過人體時,人一般是沒有感覺的,與接觸時間的長短沒有關系。人對交、直流的無感知電流分別小于0.5mA和2mA即感知閾值分別為0.5mA和2mA。

2. 感知區

當電流增大,超過了安全區,就進入感知區2。在此區域內,一般人都能感受到電流,可以自由擺脫,通常對人不會發生危險的生理效應。1 區和2 區的交界線a為感知閾值。人體對交流電流的感知閾值為0.5mA。

直流電與交流電不同,在感知電流范圍內,電流穩定流動時,人并沒有感覺,只有在接通和斷開時人才會感知,這是因為電流對人的刺激作用與電流幅值變化有關,特別在

接通和斷開電流時尤其如此。對于同樣的刺激效應,恒定不變的直流電,其幅值要比交流電大2~4 倍,故人體對直流電流的感知閾值為2mA。

3.不易擺脫區

在這個區域內,通常不易擺脫,電對人體會發生明顯的電流效應,如肌肉收縮,呼吸困難,形成心臟搏動和心臟搏動傳導的可恢復性混亂,但一般不會損害有機組織,不會發生心室纖維性顫動而死亡。3區與2區的界限即擺脫閾值,它隨觸電時間的延長而下降,對交流電而言,當接觸時間t為0.02s 時,人的擺脫閾值為500mA當t為10s時,擺脫閾值為10mA。

與交流電不一樣,直流電流低于300mA時,沒有確定的擺脫閾值,只有在電流接通或斷開時,才會引起疼痛和引起肌肉像被夾住一樣收縮,在高于300mA、但低于致顫閾值時,擺脫是不可能的,只是在沖擊持續幾秒或幾分鐘后才可能擺脫。

4.致顫區

此區電流流過人體時,會發生心室纖維性顫動,可能導致死亡。3區與4區的交界線為致顫閾值,也與觸電時間有關,且隨t的延長而下降。這是因為人的心臟每經一個跳動周期(心臟收縮、擴張一次),中間約有0.1s 的間隙,此間隙中心臟對電流最敏感,若電流在這一時刻通過心臟,既使較小的電流也會引起心室纖維性顫動;如果不是此刻通過電流,即使電流較大,也不一定會出現危險。對交流電,當觸電時間為0.1s 時,電流為400mA,人就可能發生心室纖維性顫動;若持續時間為2s,則在電流為30mA時人也會產生心室纖維性顫動。直流的致顫閾值在持續時間t長于一個心臟跳動周期(約1s的電流沖擊時,要比交流的高幾倍,對t小于0.2s的電流沖擊,與交流致顫閾值大致相等。

(二)人體電阻

人體觸電時,流過人體電流在接觸電壓一定時由人體的電阻決定,人體電阻愈小,流過的電流則愈大,人體所遭受的傷害也愈大。

人體的不同部分(如皮膚、血液、肌肉及關節等)對電流呈現出一定的阻抗,即人體電阻。其大小不是固定不變的,它決定于許多因素,如接觸電壓、電流途徑、持續時間、接觸面積、溫度、壓力、皮膚厚薄及完好程度、潮濕、臟污程度等。總的來講,人體電阻由體內電阻和表皮電阻組成。

體內電阻是指電流流過人體時,人體內部器官呈現的電阻。它的數值主要決定于電流的通路。當電流流過人體內不同部位時,體內電阻呈現的數值不同。電阻最大的通路是從一只手到另一只手,或從一只手到另一只腳或雙腳,這兩種電阻基本相同,電流流過人體其他部位時,呈現的體內電阻都小于此兩種電阻。一般認為,人體的體內電阻為500Ω左右。

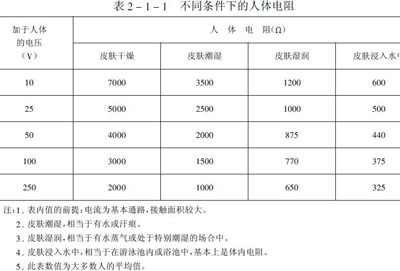

表皮電阻指電流流過人體時,兩個不同觸電部位皮膚上的電極和皮下導電細胞之間的電阻之和。表皮電阻隨外界條件不同而在較大范圍內變化。當電流、電壓、電流頻率及持續時間、接觸壓力、接觸面積、溫度增加時,表皮電阻會下降。當皮膚受傷甚至破裂時,表皮電阻會隨之下降,甚至降為零。可見,人體電阻是一個變化范圍較大、且決定于許多因素的變量,只有在特定條件下才能測定。不同條件下的人體電阻見表2-1-1。

一般情況下,人體電阻可按1000~2000Ω考慮。在安全程度要求較高的場合,人體電阻可按不受外界因素影響的體內電阻(500Ω)來考慮。

(三)作用于人體的電壓

作用于人體電壓,對流過人體的電流的大小有直接的影響。當人體電阻一定時,作用于人體電壓越高,流過人體的電流越大,其危險性也越大。實際上,通過人體電流的大小也并不與作用于人體的電壓成正比,由表2-1-1可知,隨著作用于人體電壓的升高,人體電阻下降,導致流過人體的電流迅速增加,對人體的傷害也就更加嚴重。

(四)電流的持續時間

電流對人體的傷害與流過人體電流的持續時間有著密切的關系。圖2-1-1表明了人體的致顫閾值與時間的關系,電流持續時間越長,其對應的致顫閾值越小,電流對人體的危害越嚴重。這是因為,一方面,時間越長,體內積累的外能量越多,人體電阻因出汗及電流對人體組織的電解作用而使傷害程度進一步增加,另一方面,人的心臟每收縮、舒張一次,中間約有0.1s的間隙,在這0.1s的時間內,心臟對電流最敏感,若電流在這一瞬間通過心臟,即使電流很小(幾十毫安),也會引起心室顫動。顯然,電流持續時間越長,重合這段危險期的幾率越大,危險性也越大。一般認為,工頻電流15~20mA 以下及直流50mA 以下,對人體是安全的,但如果持續時間很長,即使工頻電流小到8~10mA,也可能使人死亡。

(五)電流路徑

電流通過人體的路徑不同,使人體出現的生理反應及對人體的傷害程度是不同的。電流通過人體頭部會使人立即昏迷,嚴重時,使人死亡;電流通過脊髓,使人肢體癱瘓;電流通過呼吸系統,會使人窒息死亡;電流通過中樞神經,會引起中樞神經系統的嚴重失調而導致死亡;電流通過心臟會引起心室“纖維性顫動”,心臟停跳造成死亡。研究表明,電流通過人體的各種路徑中,哪種電流路徑通過心臟的電流分量大,其觸電傷害程度就大。左手至腳的電流路徑,心臟直接處于電流通路內,因而是最危險的;右手至腳的電流路徑的危險性相對較小。電流路徑與流經心臟電流的比例關系如表2-1-2所示。

(六)電流種類及頻率的影響

電流種類不同,對人體的傷害程度不一樣。當電壓在250~300V以內時,觸及頻率為50Hz 的交流電,比觸及相同電壓的直流電的危險性大3~4倍。而當電壓更高時,則交流電的危險性明顯增大。例如80~300mA的直流電流流過人體不會產生明顯的傷害,而20~80mA 的工頻電流,將對人體產生嚴重傷害。

不同頻率的交流電流對人體的影響也不相同。通常30~100HZ 的交流電,對人體危險最大。低于或高于頻率的電流對人體的傷害程度要顯著減輕。當頻率為450~500HZ時,觸電危險性便基本消失。但這種頻率的電流通常以電弧的形式出現,因此有灼傷人體的危險。頻率在20kHZ 以上的交流小電流,對人體己無危害,所以在醫學上用于理療。

(七)人體狀態的影響

電流對人體的作用與性別、年齡、身體及精神狀態有很大關系。一般情況下,女性比男性對電流敏感,小孩比成人敏感。在同等觸電情況下,婦女和小孩更容易受到傷害。

此外,患有心臟病、精神病、結核病、內分泌器官疾病或酒醉的人,因觸電造成的傷害都將比正常人嚴重;相反,一個身體健康、經常從事體力勞動和體育鍛煉的人,由觸電引起的后果相對會輕一些。

三、靜電感應對人體的影響

(一)靜電感應的基本概念

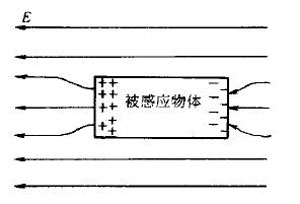

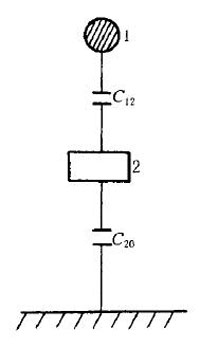

處于空間的帶電導體,在其周圍會產生電場。在輸電線路的高壓帶電導體與地之間,在發電廠、變電所的高壓帶電設備附近,都有電場存在。帶電體與地之間的電壓愈高,則其周圍的電場強度就愈大。如果在該電場中引入一個與周圍或大地絕緣良好的導體(稱為被感應物體),必然受到電場力的作用,使其表面正、負電荷分別移向兩側,如圖2-1-2 所示。如果這是一個交變電場,則正、負電荷沿表面不斷地交換位置,形成了表面的位移電流,這種被感應物體在交變電場的作用下,形成位移電流的現象,稱為靜電感應,通常用感應電壓和感應電流來描述。

試驗。在人的腳踝部位繞一根細銅絲,人處于高電場中,此時人通過的感應電流值很小,不到0.2mA(小于人體的感覺顫值0.5mA),但由于相應的電流密度較大,超過了0.3mA/mm2,人體產生了強烈的刺痛感覺。同樣條件下,如果人體用手握住位于高電場中的卡車門把手,由于接觸面積增大,當感應電流0.9mA時,人體才有明顯的刺痛感覺。

2.電場對人體生理的影響

高電場對人體生理的影響又稱為電場效應。據有些資料介紹,當人體處于電場強度為200~250kv/m的情況下,皮膚會出現類似有風吹的感覺;當電場強度升到500~700kv/m時,皮膚有麻木和刺痛的感覺;當場強高到一定數值時,甚至可能產生弧光放電現象。據現場帶電作業時間較長的工人反映,人在強電場中工作1~2h就會有口渴、多汗、吸煙無味感,甚至有嘔吐現象發生。最早提出高電場對人體生理有直接危害性影響的是前蘇聯于1972年在國際大電網會議上作的報告,同時前蘇聯還制定了有關勞保條例的衛生法規,指出在5~25kv/m的電場強度中工作時,一定要有防護措施。對此各國科學家相繼進行了仔細地研究和激烈的討論。其中美國、加拿大及歐洲國家通過對高電場工作人員進行多年的定期檢查;對自愿在高電場下進行實驗的人員進行對比性實驗;以及對動物(大白鼠、狗、兔等)在25kv/m場強下的試驗表明,在目前所處的高電場條件下工作,對人體無明顯的影響。經過長時間討論,當前國際上看法趨近一致。為此國際大電網會議發表了一項會議公報,指出“現有高壓線下的電場對人體無害”。還認為即使由于電場的作用使人體在生理學、醫學上的指標有一些變化,那也是微弱的、暫時的、可恢復的,并沒有超出生理學的允許范圍。因此,為了減輕高電場對人體的影響,各國制定了靜電感應的允許標準。在變電所內離地面1.5m高的空間的電場強度數值,日本定為7kv/m,美國為15kv/m,我國有關規程規定為10kv/m。

綜上所述,感應電流對人體影響大,危險程度嚴重,但不會產生直接的生命危險。但是,人體站在高電場中不接觸任何物體時,會出現毛發豎立,手臂與衣服間有刺疼的感覺,人的頭發與帽子、腳部對鞋子都會出現放電現象,這時流過人體的電流雖不大,卻會使工作人員感到煩惱,重復的多次放電,甚至使人們無法工作,電擊的疼痛和多次重復會造成“應激反應綜合癥”,特別是高空作業的工作人員,思想準備不足時,遇到這些小間隙放電引起的暫態電擊,有可能從高空墜落造成二次事故。因此應將靜電感應限制在一定范圍內。除了對高電場工作人員進行必要的安全教育外,對進入高場強地區的大型被感應物體,應有良好的接地體(例如進入500kv 變電所的大型卡車)。對超過20m 長的被檢修設備要采用多處接地的措施。

下一篇:人體的觸電