危險源控制管理

危險源控制管理是現代安全管理的基本內容,是貫徹安全生產方針的基本環節、,是運用安全系統工程的理論強化安全管理的新舉措,因此,必須認真抓好危險源的控制管理,促進安全生產。

一、危險源劃分的依據

危險源是指礦山企業在生產過程中,可能發生事故的部位、單機、崗位、場所。危險源劃分是根據引發事故“三要素”為依據的。“三要素”即人的不安全行為、物的不安全狀態、管理缺陷。

(一)人的不安全行為

(1)違章作業。(2)使用工具、器具、防護用品欠妥。(3)在不安全地點作業無防護措施。(4)協同作業指揮聯系失誤。(5)誤操作。(6)其他不安全行為。

(二)物(包括環境)的不安全狀態

(1)設備存在缺陷或失修。(2)作業場所照明、通風不良。(3)安全通道不暢通或寬度不夠。(4)定置管理差。(5)防護用品不全。(6)作業場所危險因素未消除。(7)工具、器具有缺陷。(8)安全防護裝置欠缺或損壞。(9)設備安裝不當。(10)其他原因。

(三)管理缺陷

(1)操作人員不懂作業程序、方法。(2)身體有嚴重疾病上崗。(3)班前會分配工作,未講操作安全注意事項。(4)分配工作不當。(5)隱患整改不及時或不徹底。(6)特殊環境作業無安全措施。(7)設備大修、中修、搶修無安全措施。(8)違章指揮或強令工人冒險作業。(9)其他管理缺陷。

二、危險源劃分程序

危險源的劃分應經過自下而上逐級上報并組織工程技術人員和富有實際經驗的老工人參加研討會,對每個危險源進行反復論證,不斷修改完善而確定。具體實施程序如下:

(1)由班組按工種及作業內容進行討論確定本班組危險源,確定的依據是:

①礦內、外同類作業是否發生過事故。

②用系統危險分析方法。

③工程技術人員和有經驗的操作人員的意見和建議。

(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報工段。

(3)工段將所屬班組上報危險源匯總后,召開由工程技術人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、考核辦法、責任人是否妥當,進行認真研討,修改完善后—上報車間。

(4)車間采用如同工段方法研討完畢上報礦。

(5)由主管安全生產的副礦長主持,召集有關部門、有關人員對全礦危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報集團公司。

三、危險源的分級

危險源的分級,是按危險源被觸發后導致發生事故,其可能造成的危害程度(人員傷亡、生產中斷時間、設備破壞的程度)或事故頻率進行分級的,危險源分為以下四級:

(1)A級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸,造成設備、廠房設施毀

滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴重,但事故頻率高,經常造成人員傷亡和影響生產者。如露天邊坡滑坡或坍塌、尾礦庫潰壩,炸藥庫、液氣站、油庫、氧氣庫、鍋爐房、瓦斯、礦井煤塵、礦塵等發生爆炸,礦井冒頂片幫、透水事故等作業地點均屬A級危險源。

(2)B級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產一個班以上者。

(3)C級,可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產中斷一個班以下者。

(4)D級,可能造成人員微傷、輕傷或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產中斷。

四、危險源控制管理

危險源分級控制管理的目的,是增強礦山各級負責人對危險源管理的責任感,更好地履行職責,加強對危險源的控制管理,確保危險源受控,盡可能地降低事故頻率,實現安全生產。

(一)危險源控制措施

危險源控制措施,先由班組起草,交工段修改,車間審查,礦審定。

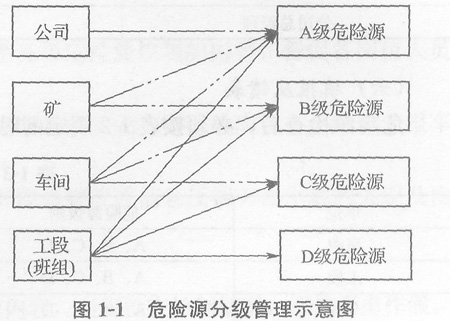

(二)危險源管理分工A級危險源各級領導部門都必須對其實施管理,B級危險源由礦、車間、工段(班組)實施管理,依此類推。詳見圖1—1所示。

(三)各級責任人及檢查部門、監督部門(如表1—1)

|

管理機構 |

責任人 |

檢查部門 |

監督部門 |

|

公司 |

A級—一各主管副經理 |

相關職能部處室 |

安全環保處 |

|

礦 |

A級一—一礦長 B級———副礦長 |

相關職能科室 |

安全科 |

|

車間 |

A、 B級一一—車間主任 C級一一車間副主任 |

車間安全組 及工段 |

安全組 |

|

工段(班組) |

A、B、c、D級——工段長 班組長 |

有關崗位 |

兼職安全員 |

檢查出存在的問題,填寫隱患報告單,逐級上報進行匯總

|

工段 |

A、B、C、D |

每兩天一次 |

|

車間安全員 |

A、B、C |

每三天一次 |

|

車間正、副主任 |

A、B |

每周一次 |

|

礦安全科 |

A、B |

每周一次 |

|

礦領導 |

A |

每月一次 |

|

公司安全處 |

A |

每月抽查一次 |

|

公司主管副經理 |

A |

每季度聽取匯報一次 |

|

公司總經理 |

A |

每半年聽取匯報一次 |

(六)填報反饋表

危險源檢查后,必須按表1—2規定的時間填報反饋表,如表1—3所示。 表1-3 危險源反饋表