化學品危害預防與控制的基本原則

眾所周知,化學品是有害的,可人類的生活已離不開化學品,有時不得不生產和使用有害化學品,因此如何預防與控制作業場所中化學品的危害,防止火災爆炸、中毒與職業病的發生,就成為必須解決的問題。

作業場所化學品危害預防與控制的基本原則一般包括兩個方面:操作控制和管理控制。

1.1 操作控制

操作控制的目的是通過采取適當的措施,消除或降低工作場所的危害,防止工人在正常作業時受到有害物質的侵害。采取的主要措施是替代、變更工藝、隔離、通風、個體防護和衛生。

工作場所的危害主要取決于化學品的危害及導致危害的制造過程,有的工作場所可能不只一種危害,所以好的控制方法必須是針對具體的加工過程而設計的。

1.1.1 替代

控制、預防化學品危害最理想的方法是不使用有毒有害和易燃易爆的化學品,但這一點并不是總能做到,通常的做法是選用無毒或低毒的化學品替代已有的有毒有害化學品,選用可燃化學品替代易燃化學品。例如,大家都知道苯是致癌物,為了找到它的替代物,人類付出了艱苦的努力。今天人類已用非致癌性的甲苯替代噴漆和除漆中用的苯,用脂肪族烴替代膠水或粘合劑中的苯。

替代有害化學品的例子還有很多,例如使用水基涂料或水基粘合劑替代有機溶劑基的涂料或粘合劑;使用水基洗滌劑替代溶劑基洗滌劑;使用三氯甲烷替代三氯乙烯作脫脂劑;制油漆的顏料鉛氧化物用鋅氧化物或鈦氧化物替代,用高閃點化學品替代低閃點化學品等。

替代物較被替代物安全,但其本身并不一定是絕對安全的,使用過程中仍需加倍小心。例如用甲苯替代苯,并不是因為甲苯無害,而是因為甲苯不是致癌物。濃度高的甲苯會傷害肝臟,致人昏眩或昏迷,要求在通風櫥中使用。再如用纖維物質替代致癌的石棉。最近國際癌癥研究機構已將人造礦物纖維列入可能致癌物,因此某些纖維物質不一定是石棉的優良替代品。

1.1.2 變更工藝

雖然替代是控制化學品危害的首選方案,但是目前可供選擇的替代品往往是很有限的,特別是因技術和經濟方面的原因,不可避免地要生產、使用有害化學品。這時可通過變更工藝消除或降低化學品危害。

很典型的例子是在化工行業中,以往從乙炔制乙醛,采用汞做催化劑,現在發展為用乙烯為原料,通過氧化或氧氯化制乙醛,不需用汞做催化劑。通過變更工藝,徹底消除了汞害。

通過變更工藝預防與控制化學品危害的例子還有很多:如改噴涂為電涂或浸涂;改人工裝料為機械自動裝料;改干法粉碎為濕法粉碎等。

有時也可以通過設備改造來控制危害,如氯堿廠電解食鹽過程中生成的氯氣,過去是采用篩板塔直接用水冷卻,結果現場空氣中的氯含量遠遠超過國家衛生標準,含氯廢水量也大,還造成氯氣的損失。后來大部分氯堿廠逐步改用鈦制列管式冷卻器進行間接冷卻,不僅含氯廢水量減少,而且現場的空氣污染問題也得到較好的解決。

1.1.3 隔離

隔離就是通過封閉、設置屏障等措施,拉開作業人員與危險源之間的距離,避免作業人員直接暴露于有害環境中。

最常用的隔離方法是將生產或使用的設備完全封閉起來,使工人在操作中不接觸化學品。這可通過隔離整臺機器、整個生產過程來實現。封閉系統一定要認真檢查,因為即使很小的泄漏,也可能使工作場所的有害物濃度超標,危及作業人員。

通過設置屏障物,使工人免受熱、噪聲、陽光和離子輻射的危害。如反射屏可減低靠近熔爐或鍋爐操作的工人的受熱程度,鋁屏可保護工人免受X射線的傷害。

隔離操作是另一種常用的隔離方法,簡單地說,就是把生產設備與操作室隔離開。最簡單形式就是把生產設備的管線閥門、電控開關放在與生產地點完全隔開的操作室內。不少企業都采用此法,如某化工廠的四乙基鉛生產、汞溫度計廠的水銀提純等采用的就是隔離操作。

1.1.4 通風

通風是控制作業場所中有害氣體、蒸氣或粉塵最有效的措施。借助于有效的通風,使作業場所空氣中有害氣體、蒸氣或粉塵的濃度低于安全濃度,保證工人的身體健康,防止火災、爆炸事故的發生。

通風分局部排風和全面通風兩種。局部排風是把污染源罩起來,抽出污染空氣,所需風量小,經濟有效,并便于凈化回收。全面通風則是用新鮮空氣將作業場所中的污染物稀釋到安全濃度以下,所需風量大,不能凈化回收。

對于點式擴散源,可使用局部排風。使用局部排風時,應使污染源處于通風罩控制范圍內。為了確保通風系統的高效率,通風系統設計的合理性十分重要。對于已安裝的通風系統,要經常加以維護和保養,使其有效地發揮作用。

對于面式擴散源,要使用全面通風。全面通風亦稱稀釋通風,其原理是向作業場所提供新鮮空氣,抽出污染空氣,進而稀釋有害氣體、蒸氣或粉塵,從而降低其濃度。采用全面通風時,在廠房設計階段就要考慮空氣流向等因素。因為全面通風的目的不是消除污染物,而是將污染物分散稀釋,所以全面通風僅適合于低毒性作業場所,不適合于腐蝕性、污染物量大的作業場所。

象實驗室中的通風櫥,焊接室或噴漆室可移動的通風管和導管都是局部排風設備。在冶金廠,熔化的物質從一端流向另一端時散發出有毒的煙和氣,兩種通風系統都要使用。

1.1.5 個體防護

當作業場所中有害化學品的濃度超標時,工人就必須使用合適的個體防護用品。個體防護用品既不能降低作業場所中有害化學品的濃度,也不能消除作業場所的有害化學品,而只是一道阻止有害物進入人體的屏障。防護用品本身的失效就意味著保護屏障的消失,因此個體防護不能被視為控制危害的主要手段,而只能作為一種輔助性措施。

1.1.5.1 呼吸防護用品

據統計,職業中毒的15%左右是吸入毒物所致,因此要消除塵肺、職業中毒、缺氧窒息等職業病,防止毒物從呼吸器官侵入,工人必須佩戴適當的呼吸防護用品。

常用的呼吸防護用品分為過濾式(凈化式)和隔絕式(供氣式)兩種類型。

過濾式呼吸器只能在不缺氧的勞動環境(即環境空氣中氧的含量不低于18%)和低濃度毒污染環境使用,一般不能用于罐、槽等密閉狹小容器中作業人員的防護。過濾式呼吸器分為過濾式防塵呼吸器和過濾式防毒呼吸器。前者主要用于防止粒徑小于5μ的呼吸性粉塵經呼吸道吸入產生危害,通常稱為防塵口罩和防塵面具;后者用以防止有毒氣體、蒸氣、煙霧等經呼吸道吸入產生危害,通常稱為防毒面具和防毒口罩,分為自吸式和送風式兩類,目前使用的主要是自吸式防毒呼吸器。

隔離式呼吸器能使戴用者的呼吸器官與污染環境隔離,由呼吸器自身供氣(空氣或氧氣),或從清潔環境中引入空氣維持人體的正常呼吸。可在缺氧、塵毒嚴重污染、情況不明的有生命危險的作業場所使用,一般不受環境條件限制。按供氣形式分為自給式和長管式兩種類型。自給式呼吸器自備氣源,屬攜帶型,根據氣源的不同又分為氧氣呼吸器、空氣呼吸器和化學氧呼吸器;長管式呼吸器又稱長管面具,得借助肺力或機械動力經氣管引入空氣,屬固定型,又分為送風式和自吸式兩類,只適用于定崗作業和流動范圍小的作業。

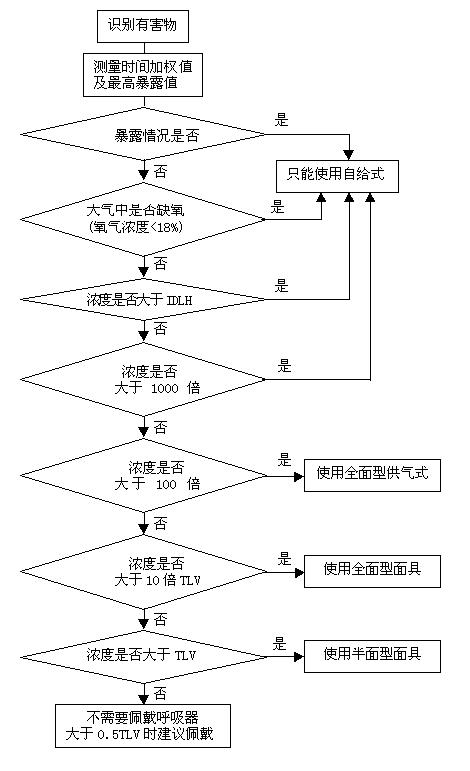

在選擇呼吸防護用品時應考慮有害化學品的性質、作業場所污染物可能達到的最高濃度、作業場所的氧含量、使用者的面型和環境條件等因素。我國目前選擇呼吸器的原則比較粗,一般是根據作業場所的氧含量是否高于18%確定選用過濾式還是隔離式,根據作業場所有害物的性質和最高濃度確定選用全面罩還是半面罩。美國選擇呼吸器的原則相對細一些,程序見圖1-1。

圖1-1 選擇呼吸器的原則

1.1.6.1 保持作業場所清潔

經常清洗作業場所,對廢物和溢出物加以適當處置,保持作業場所清潔,也能有效地預防和控制化學品危害。如定期用吸塵機將地面、工作臺上的粉塵清掃干凈,泄漏的液體及時用密閉容器裝好,并于當天從車間取走,若裝化學品的容器損壞或泄漏,應及時將化學品轉移到好的容器內,損壞的容器做適當處置。盡量不使用掃帚和拖把清掃粉塵,因為掃帚和拖把在掃起有害物時容易散布到空氣中,而被工人吸入體內。濕潤法也可控制危害物流通,但最好與其它方法如局部排風系統一起使用。

1.1.6.2 作業人員的個人衛生

作業人員養成良好的衛生習慣也是消除和降低化學品危害的一種有效方法。保持好個人衛生,就可以防止有害物附著在皮膚上,防止有害物通過皮膚滲人體內。

1.2 管理控制

管理控制是指按照國家法律和標準建立起來的管理程序和措施,是預防作業場所中化學品危害的一個重要方面。管理控制主要包括:危害識別、安全標簽、安全技術說明書、安全貯存、安全傳送、安全處理與使用、廢物處理、接觸監測、醫學監督和培訓教育。

1.2.1 危害識別

識別化學品危害性的原則是,首先要弄清你所使用或正在生產的是什么化學品,它是怎樣引起傷害事故和職業病的,它是怎樣引起火災、爆炸的,溢出和泄漏后是如何危害環境的。

《工作場所安全使用化學品規定》明確規定對化學品進行危險性鑒別是生產單位的責任。生產單位必須對自己生產的化學品進行危險性鑒別,并進行標識,對生產的危險化學品加貼安全標簽,并向用戶提供安全技術說明書,確保有可能接觸化學品的人員都能得到化學品危害性的信息,一旦發生事故能隨時得到技術支持。

1.2.2 安全標簽

所有盛裝化學品的容器都要加貼安全標簽,而且要經常檢查,確保在容器上貼著合格的標簽。貼標簽的目的是為了警示使用者此種化學品的危害性以及一旦發生事故應采取的救護措施。

GB15258-1111《化學品安全標簽編寫規定》對標簽的內容、制作和使用做了詳細規定。

生產單位出廠的危險化學品,其包裝上必須加貼標準的安全標簽,出廠的非危險化學品應有標識。使用單位使用的非危險化學品應有標識,危險化學品應有安全標簽。當一種危險化學品需要從一個容器分裝到其它容器時,必須在所有的分裝容器上貼上安全標簽。

1.2.3 安全技術說明書

安全技術說明書詳細描述了化學品的燃爆、毒性和環境危害,給出了安全防護、急救措施、安全儲運、泄漏應急處理、法規等方面的信息,是了解化學品安全衛生信息的綜合性資料。

GB13610-2000《化學品安全技術說明書編寫規定》對安全技術說明書的內容及編寫要求做了詳細規定。

生產單位必須隨產品向用戶提供標準的安全技術說明書,銷售、使用單位應主動向供應商索取安全技術說明書。

1.2.4 安全貯存

安全貯存是化學品流通過程中非常重要的一個環節,處理不當,就會造成事故。如深圳清水河危險品倉庫爆炸事故,給國家財產和人民生命造成了巨大損失。為了加強對危險化學品貯存的管理,國家制定了國家標準GB15603-1115《常用化學危險品貯存通則》,對危險化學品的貯存場所、貯存安排及貯存限量、貯存管理和具體做法都提出了要求。

貯存化學品時應遵守下列規則:

•禁忌物不能放在一起。如把酸和氰化物放在一起,在不小心撒出時能產生致人死亡的氰化氫氣體。

•不能將化學品放在可以發生化學反應的環境中。

•貯存容器必須完好,并按規定排列,不能泄漏、生銹或損壞。

•要有適當的通風。 對于易燃或有爆炸危險的化學品還有另外一些規定:

•易燃化學品應存放于冷的、通風好的地方,并遠離火源。

•倉庫應與工廠及生活區分開并遠離飲用水水源。

•應配備一套自動火災防護系統。例如:噴灑滅火系統,但與水能反應的化學品不能用噴水的方法滅火,而且這些化學品也不能放在這里。

•應配備防火門、報警系統,使用防爆電器。

•避免靜電起火,所有用于傳輸用的大桶都應接地。

•倉庫的貯存量不應過多,限制在僅夠使工廠正常運行所必須的量。

1.2.5 安全傳送

作業場所間的化學品一般是通過管道、傳送帶或鏟車、有軌道的小輪車、手推車傳送的。用管道輸送化學品時,必須保證閥門與法蘭完好,整個管道系統無跑、冒、滴、漏現象。使用密封式傳送帶,可避免粉塵的擴散。如果化學品以高速高壓通過各種系統,必須避免產生熱,否則將引起火災或爆炸。用鏟車運送化學品時,道路要足夠寬,并有清楚的標志,以減少沖撞及溢出的可能性。

1.2.6 安全處理與使用

第6章已經介紹,化學品主要通過三種途徑吸入、食入、皮膚吸收進入人體。在工作場所中化學品主要通過吸入進入人體,其次才是皮膚吸收。

吸入的化學品在空氣中以粉塵、蒸氣、煙、霧的形式存在。粉塵產生于研磨、壓碎、切削、鉆孔或破碎過程,蒸氣產生于加熱的液體和固體,霧產生于濺落、電鍍或沸騰過程,煙產生于焊接或鑄造時金屬的熔化。當處理氣態化學品時通常發生皮膚的吸收,液體飛濺到裸露的皮膚上是最常見的接觸方式。所以使用或處理化學品時必須視作業場所具體情況穿戴適當的個體防護用品。對一些易燃化學品,關鍵是控制熱源,防止產生火災或爆炸。

處理或使用化學品時一定要注意:

•作業場所要有防護措施,如通風、屏蔽等。

•使用者具有化學品安全方面的專業知識,接受過專業培訓。

•看懂安全標簽和安全技術說明書的內容,了解接觸的化學品的特性,選擇適當的個體防護用品,掌握事故應急方法和操作注意事項。

•使用易燃化學品時控制好火源。

•檢查防護用品和其它安全裝置的完好性。

•確保應急裝備處于完好、可使用狀態。

1.2.7 廢物處理方法

所有生產過程都產生一定數量的廢棄物,有害的廢棄物處理不當不僅對工人健康有害,還有可能發生火災和爆炸,而且有害于環境,危害工廠周圍的居民。

所有的廢棄物應裝在特制的有標簽的容器內,并運送到指定地點進行廢棄處理。

有害廢棄物的處理要有操作規程,有關人員應接受適當的培訓。

1.2.8 接觸監測

車間有害物質(包括蒸氣、粉塵和煙霧)濃度的監測是評價作業環境質量的重要手段,是企業職業安全衛生管理的一個重要內容。

接觸監測要有明確的監測目標和對象,在實施過程中要擬訂監測方案,結合現場實際和生產的特點,合理運用采樣方法、方式,正確選擇采樣地點,掌握好采樣的時機和周期,并采用最可靠的分析方法。

對所得的監測結果要進行認真的分析研究,與國家頒布的接觸限值進行比較,若發現問題,應及時采取措施,控制污染和危害源,減少作業人員的接觸。

1.2.9 醫學監督

醫學監督包括健康監護、疾病登記和健康評定。定期的健康檢查有助于發現工人在接觸有害因素早期的健康改變和職業危害,通過對既往的疾病登記和定期的健康評定,可對接觸者的健康狀況作出評估。

化工行業已開展健康監護工作多年,制訂了較為完整的系統管理規定和技術操作方案,取得了很好的社會效益。

1.2.10 培訓教育

培訓教育在控制化學品危害中起著重要的作用。通過培訓使工人能正確使用安全標簽和安全技術說明書,了解所使用的化學品的燃爆危害、健康危害和環境危害,掌握必要的應急處理方法和自救、互救措施,掌握個體防護用品的選擇、使用、維護和保養等,掌握特定設備和材料如急救、消防、濺出和泄漏控制設備的使用,從而達到安全使用化學品的目的。

企業有責任對工人進行上崗前培訓,考核合格方可上崗。并能根據崗位的變動或生產工藝的變化,及時對工人進行重新培訓。

上一篇:某電解車間職業病危害預防控制措施

下一篇:電鍍工廠對人體的危害和預防